Childbirth

アンジュの分娩について

アンジュの分娩は、自然分娩のほか、和痛分娩、無痛分娩、計画分娩、帝王切開*がありますが、一番大切なことは、お母さまが健康で赤ちゃんが元気に生まれてくることです。女性が本来持つ分娩への自然な流れを邪魔することなく安心で安全な分娩をしていだけるよう、産科専門医、小児科専門医、助産師、看護師、薬剤師の各専門スタッフの体制が整っております。ご出産前にはバースプランを提出していただき、できる限りバースプランに沿った満足のいくご出産ができるよう、また分娩の進行や方針については、産婦人科医師より現状説明に加え医学的に必要な治療の有無を丁寧にご説明させていただきます。

里帰り分娩もお受けしています。配偶者と上のお子さまの立ち会いも可能です。生まれた赤ちゃんは小児科専門医師が毎日診察しており一層安心です。助産師・看護師が母乳育児のお手伝いをします。

- 医学的適応がある場合のみの選択となります

自然分娩

自然分娩は、医学的な介入や薬剤の使用を最小限に抑えて自然に近い形で出産する方法です。お母さまと赤ちゃんの状態が良好で特に医学的リスクがない場合は、自然の流れのままに出産することができます。

和痛分娩

神経ブロックを使用して陣痛の痛みを和らげる方法です。無痛分娩にも和痛分娩という表現を使いますので同じと思っている方も多いのですが、硬膜外麻酔で痛みを和らげる無痛分娩とは、方法や作用機序がまったく違います。

和痛分娩は、陣痛から出産への流れの中で、一番辛い痛みである子宮口が開くときの痛みと赤ちゃんが産道を押し広げる時の痛みを「傍頸管神経ブロック」と「陰部神経ブロック」を併用して緩和します。赤ちゃんが骨盤を押す圧痛には効きにくいですが、かなりリラックスできます。計画分娩でもなく、お食事もトイレへの歩行の制限もありません。施術、効果ともにすぐに施術できて早く効くことが最大の特徴です。

施術できる施設はほとんどなく、効果的に効かせるためにはタイミング見極めの経験と技術が必要になってきます。持続時間は1時間ほどですが、2,3回施術できますし、料金も無痛分娩に比べて10,000円とお安く、陣痛の痛みは怖いけれど無痛分娩には抵抗のある自然分娩志向の方に適しています。分娩の流れを止めることもなく、赤ちゃんへの影響もほとんどなく、気持ちに余裕ができて出産に前向きになれたとおっしゃる方も多い、すばらしい出産方法です。

無痛分娩

自然分娩は、医学的な介入や薬剤の使用を最小限に抑えて自然に近い形で出産する方法です。お母さまと赤ちゃんの状態が良好で特に医学的リスクがない場合は、自然の流れのままに出産することができます。

無痛分娩とは

硬膜外麻酔と脊椎麻酔を使って陣痛の痛みを取ります。

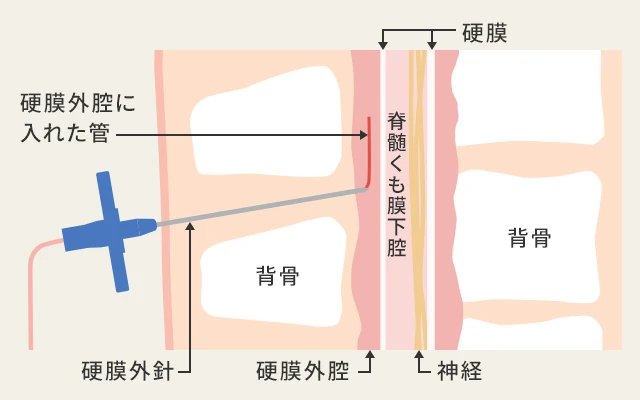

- 硬膜外麻酔は、硬膜外腔に挿入したカテーテルから鎮痛薬を投与し痛みを和らげる方法です。

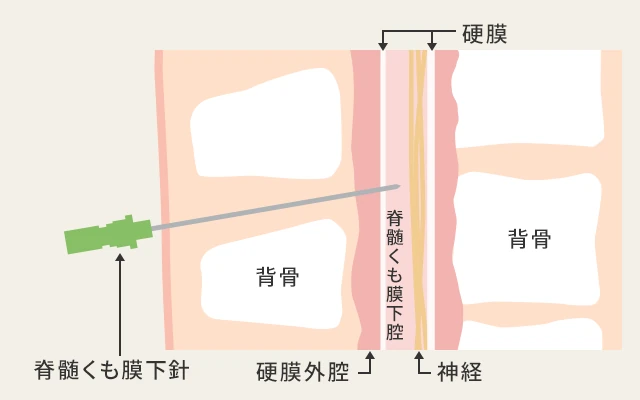

硬膜外麻酔 - 脊椎麻酔は、脊椎くも膜下腔にワンショットで鎮痛薬を投与し、痛みを和らげる方法です。

脊椎くも膜下麻酔

分娩Ⅰ期のおへその周辺(T10)から下腹、股関節周辺(L1)の痛みと分娩Ⅱ期の太もも周辺(S2)から会陰部周辺(S4)の痛みのブロックをめざします。

アンジュのめざす無痛分娩とは

全ての出産のゴールは母子ともに安全であることです。

無痛分娩の麻酔は、帝王切開とは違って痛みをなくすこと自体が目標の麻酔とは少し方向性が違います。痛みは苦痛であると同時に、生命の危機を感じるためにも大切な反応でもあるのです。子宮破裂や早期胎盤剥離などの危険な痛みまでも感じない状態での分娩は安全とは言えません。

無痛分娩の目標は、耐えがたい陣痛や出産への恐怖心を和らげ、落ち着いて分娩に臨んでいただいて母児ともに健康で出産を終えてもらうことが理想と考えています。痛みを完全にとることだけに固執してしまうあまり、安全性を損なうことは本末転倒であり、アンジュが目標としている安心で安全な分娩を損なう可能性があります。めざす鎮痛の程度は、おなかの張りがわかり(生理痛程度)携帯電話が触れる程度のレベルを目指します。

無痛分娩のメリット・デメリット

メリット

痛みの緩和、体力温存、リラックス効果、出産に前向きになれる など

陣痛の痛みを和らげることで、リラックスして分娩に向き合い、産後の体力が温存できたと感じる方が多いです。

デメリット

分娩時間の長期化、麻酔の効果が不十分、硬膜外麻酔の副作用 発熱、頭痛、吐き気 など

インフォームド・コンセントの実施

無痛分娩希望の患者さんは、無痛分娩教室に参加してください。また助産師からも妊娠健康診察時の保健指導で説明します。説明を聞いていない方や無痛分娩を理解していない方は無痛分娩ができないこともあります。

無痛分娩までの流れ

無痛分娩教室でも丁寧に説明します

| 1 | 無痛分娩は嘔吐物の誤嚥の危険性があるため開始前から絶食となります。 |

|---|---|

| 2 | 体内の水分確保は点滴で行いますが、医師の許可があれば少量の飲水は大丈夫です。 |

| 3 | 安全確認のため、硬膜外カテーテル挿入前に胎児心拍の連続モニタリング、生体モニター(心拍数・血圧・酸素飽和度)を定期的に測定します。 |

| 4 | 腰の辺りに無痛分娩のための硬膜外腔にカテーテルを挿入するため左側を下にベッドに横になります。 |

| 5 | 無痛分娩開始後、痛みの程度や麻酔が効いているかどうかを冷感テスト、ブロマージュスケール等で随時確認します。鎮痛が不十分の場合は硬膜外カテーテルを再挿入することもあります。また反対に麻酔範囲が広がりすぎているときは一時的に麻酔を止めることもあります。内診は頻回に行います。トイレも導尿となりますが、内診や導尿の痛みは感じません。 |

鎮痛薬の投与方法

間欠投与法と持続投与法があり、アンジュでの鎮痛薬の投与方法は一定時間毎に低濃度の鎮痛薬を投与できるようにプログラムした特殊な輸液ポンプを用いる間欠投与法(PIB 法)です。それに加えて、痛みを感じたら自らボタンを押して薬を注入する方法(PCA法)でも鎮痛できます。

持続投与に比べて使用麻酔薬薬剤量が有意に低く、患者満足度は有意に高かったとされています。

- 間欠投与

-

薬剤を一定の間隔をあけて投与する方法

[当院の投与方法]

PIB 5mL / 45分 + PCA 4mL / ロックアウトタイム15分- PIBProgrammed Intermittent Boluses

- 一定の時間が経過したら自動的に鎮痛薬が投与されます。

- PCAPatient Controlled Analgesia

- 患者さんがボタンを押すと、鎮痛薬が追加投与されます。

過剰投与防止のため、ボタンを押してから次回まで投与できない時間(ロックアウトタイム)が設定されています。

- 持続投与

-

薬剤を一定の時間にわたって連続的に投与する方法。

突発痛に対応しにくく、範囲が広がりにく総投与量が多くなりますが、特別な器械を必要とせずシンプルです。![[持続投与のイメージ] 時間をかけ少しずつ](../asset/img/childbirth/childbirth_pic04.webp)

[持続投与のイメージ] 時間をかけ少しずつ ![[間欠投与のイメージ] 45分ごとに5mLを一気に](../asset/img/childbirth/childbirth_pic05.webp)

[間欠投与のイメージ] 45分ごとに5mLを一気に 間欠投与は、持続投与に比べて鎮痛薬の広がりがよく、鎮痛薬の総使用量が少なくすみます。

麻酔分娩の有害事象・副作用・硬膜外麻酔で起こりえる合併症

- 分娩が遷延することで、陣痛促進剤の使用や吸引分娩が増える傾向があります。

- 下半身に力が入りにくくなったり、尿意を感じにくくなったりすることがあります。

- かゆみや発熱を起こす可能性があります。

- 導入した直後に血圧が下がったり、胎児一過性徐脈が起こったりすることがあります。

- 分娩後、約1%の方に頭痛を起こす可能性があります。

- 下肢の神経障害や腰痛が起こることがあります。

- カテーテルの抜去が困難な場合、抜去時に断裂し体内に残ってしまうケースもあります。

この場合は抜去に外科的手術が必要になることもあります。

また、極めてまれな合併症として

- 局所麻酔薬の過量投与や血管内にカテーテルが迷入した場合には局所麻酔薬中毒が起こります。

- カテーテルがくも膜下に迷入した場合は、広範囲な麻酔効果である全脊髄くも膜下麻酔が起こります。

このような場合は、適切な初期対応で重篤になるのを防止します。 - カテーテルを背中に挿入または抜管抜く時、硬膜の外に血腫ができたり、カテーテルを挿入した所に膿瘍が発生したりすることがあります。このような場合は、神経が圧迫されることで感覚や運動麻痺が報告されています。

- 薬剤に対するアレルギーでアナフィラキシーショックや神経障害が起こる可能性があります。

硬膜外麻酔で起こり得る副作用については、同意書、無痛分娩教室にて詳しくお話します。

麻酔分娩ができない場合

急に分娩が進行した場合や、お母さまや赤ちゃんの状態によっては無痛分娩ができないこともあります。詳細については、無痛分娩教室で詳しくお話しします。

無痛分娩の安全性・安全対策の実施・医療体制・急変時の対応

無痛分娩の安全性は十分に確立されていますが、医療行為には必ず副作用や合併症が起こり得ます。

アンジュでは必ず産科麻酔に精通した院長の元、症例検討会を行って全症例振り返り、また無痛分娩にかかわるすべてのスタッフは定期的に研修会や危機対応シミュレーションを行うなどして研鑽を積んでいます。

無痛分娩麻酔管理者・麻酔担当医・無痛分娩研修終了助産師・看護師を明示して安全な人員体制、責任体制を明確化しています。

無痛分娩麻酔管理者・麻酔担当医は、産婦人科専門医資格を有する院長小島正義です。小島正義院長が全ての硬膜外麻酔を施術します。母体急変時の初期対応(J-CIMELS)を実施しつつ可及的速やかに連携施設へ母体搬送します。新生児仮死の初期対応・新生児の急変時の初期対応(NCPR)を実施しつつ、可及的速やかに連携施設に新生児搬送します。

連携病院は、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第二病院(第二日赤病院)、名古屋大学医学部附属病院、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第一病院(第一日赤病院)、藤田医科大学病院 等

麻酔分娩の料金

麻酔導入時点で発生し、計画・オンデマンドともに10万円(非課税)です。(計画分娩の前日入院費も含みます)

無痛分娩の診療実績

準備期間を経て2022年11月より無痛分娩を開始して以来、無痛分娩を選択される方は徐々に増え始め、現在ではアンジュでご出産の約2割の方が無痛分娩を選択されています。そのうち、分娩停止等で帝王切開になった割合は約3%です。

無痛分娩に関する包括同意書

無痛分娩教室では同意書に沿って詳細を説明しています。無痛分娩教室に参加していない場合や個々に説明を受けていない場合、同意書に署名がない場合は無痛分娩を行えないときがありますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

計画分娩

ご家族一緒に立ち会いたい、上のお子さまのご都合でどうしてもこの日は避けたい、この日までに産みたいなど、ご家庭にはそれぞれのご事情もあります。そんな方に適した分娩方法です。

しっかりとした計画を立てて行います。初産婦さんは前日入院・翌日出産、経産婦さんは当日入院・当日出産が基本です。

帝王切開

当院の帝王切開*は、予定、緊急にかかわらず必ず医師2人体制で行います。麻酔は産科麻酔に精通した院長が施術し、硬膜外併用脊椎麻酔で行います。全身麻酔とは異なり区分麻酔である脊椎麻酔に疼痛緩和のための硬膜外麻酔を組み合わせて行いますので、手術時の痛みはもとより術後の痛みも硬膜外麻酔の持続投与で殆どありません。下半身麻酔ですのでお母さまの意識は保たれたままで、ご出産の瞬間の感動も味わえます。配偶者の方の立ち会いも、動画撮影も可能です。手術当日入院で入院期間は1週間ほどです。

- 医学的適応がある場合のみの選択となります